防災・耐震・免震特集/耐震改修・免震構造に効果/能登半島地震での建物被害調査から

-

2025.09.01

- ツイート

2024年元旦に発生した能登半島地震の建築物構造被害に関する中間とりまとめが昨年11月、公表された。被災地での建物調査では現行の耐震基準の有効性が確認されたが、全国には依然として耐震性不足の建物が多くある。今後の大地震にどう備えるか。各自治体のさまざまな取り組みに注目した。

自治体の耐震性不足対策は

国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所などが石川県輪島市・穴水町・七尾市などで行った調査によると、鉄筋コンクリート造等・鉄骨造の建築物でも旧耐震基準の脆弱性が確認された。旧耐震基準の建物では柱のせん断破壊や接合部の破壊など、過去の震災と同様の被害が見られた。また、国内初の事例として、輪島市では杭基礎を持つ鉄筋コンクリート造等建築物の転倒被害が確認された。杭の損傷や移動による支持力低下が関係していると推定され、詳細な原因分析が継続中だ。

日本建築学会が輪島市、珠洲市、穴水町内の木造建築物の被害が大きい一定の地区内で行った建物の被害状況に関する悉皆(しっかい)調査の結果などをもとに、被害建物の構造や年代別の詳細な分析が行われた。

それによると、旧耐震基準の木造建築物の19・4%が倒壊または崩壊していた。新耐震基準導入以降では、2000年の接合部の基準の明確化以前の木造建築物倒壊・崩壊は5・4%、00年以降のものでは0・7%(608棟のうち4棟)にとどまった。この結果は、16年の熊本地震の際に益城町で行った悉皆調査の結果と同様の傾向を示した。00年以降の建築で倒壊・崩壊した4棟のうち、図面が確認できた2棟はいずれも壁配置のバランスを欠いており、1棟は壁量自体が基準を満たしていなかったことが判明している。これらの調査結果から、現行の耐震基準の有効性が確認されたと言えるだろう。

耐震改修の効果も明らかになった。この木造住宅の悉皆調査を通じて、地方公共団体の補助を受けて耐震改修を行った木造建築物について被害を分析したところ、旧耐震基準の木造建築物の38棟の中に倒壊・崩壊した建築物は確認されなかった。内訳は無被害が13棟(34%)であり、軽微から中破までが22棟(58%)、大破が3棟(8%)だったが、耐震改修未実施の旧耐震基準の木造建築物の被害割合と比べ被害が小さいことから、耐震改修により被害が軽減されたと考えられる。

免震構造の建築物は高いレリジエンス性を発揮した。日本免震構造協会が調査した石川県・富山県・新潟県内の免震構造の建物38棟では、一部の建築物においてエキスパンションジョイントなどの損傷が確認されたが、いずれも構造躯体に損傷は確認されなかった。震度6弱が観測された七尾市内の病院では、免震構造を用いた病棟で家具の転倒被害もなく地震後も機能継続できた。免震構造が地震時に建物の機能を維持できることを裏付ける結果となった。

木造の倒壊要因は耐震化率の低さ

能登半島地震の被災地の状況で、とりわけ目を引いたのが木造住宅の倒壊・崩壊の多さだ。木造建物に大きな被害があった地域の耐震化率は輪島市45%、穴水町48%、珠洲市51%(18年~19年の数値)と、全国平均の87%(18年度)を大きく下回っていた。また、持ち家比率が高く、その所有者の多くが高齢世帯である地域では、住宅の耐震化率が相対的に低いという事実も明らかになった。

国交省は24年8月に「木造住宅の安全確保方策マニュアル」を策定・公表した。同マニュアルでは耐震診断や耐震改修の促進を通じて住宅の耐震化を促進するための多岐にわたる方策が提示されている。

同マニュアルに示された耐震化促進の基本的な考え方は、住宅の耐震化にはまず耐震診断を通じて耐震性能を把握し必要な場合には耐震改修を行うべきという考えに立ち、本格的な耐震改修が困難な場合でも、居住者のリスク低減のために、暫定的・緊急的な安全確保策を講じるべきだとしている。

耐震診断の希望増/視覚への訴求推進

住宅の耐震化を加速させるため、各自治体は地域の実情に応じたさまざまな啓発活動や制度の創設に取り組んでいる。

静岡県では従来からダイレクトメールや戸別訪問、テレビCMなどを通じて耐震化を促進。ダイレクトメールは分かりやすい文章や視覚的なデザインを工夫した結果、返信率・耐震診断受診希望率が増加し、効果を発揮している。また、工事に踏み切れない人の背中を押すため、耐震補強した人の感想文を掲載した「きっかけリーフレット」によって、最後の後押しを図っている。さらに静岡県は、3Dツール「Wall Stat(ウォールスタット)」を活用して、被害を見える化することにより耐震化の重要性を個々の住宅にあわせて周知することを検討している。建築士に動画データを配布し、戸別訪問などの機会にタブレットなどを用いて所有者に伝える予定だ。

地震に備え多様な取り組み

住宅の耐震化で問題となるのは所有者の経済的負担だ。負担を減らす工夫として、改修工事費用の補助制度だけではなく、費用そのものを抑える工法の導入・促進が進められている。

愛知県では愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の元で開発・評価された「安価な耐震改修工法」の導入・普及に力を入れる。天井や床をはがすことなく壁を補強する工法や、建物の外側から壁を補強する手法などを活用することで、工事費を抑えながら耐震性を高める。一般的な工法に比べてコスト・工期が抑えられ、住み続けながらの工事が可能だ。

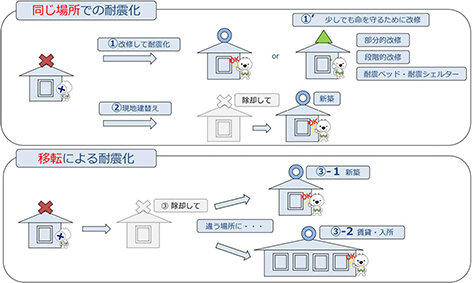

耐震改修しても家を引き継ぐ人がいない所有者や津波など、他の自然災害の危険も想定される地域にある住まいは、耐震性のない住まいを除却し、耐震性のある別の住宅に住み替えてもらうことも1つの選択肢となりうる。

和歌山県では津波避難困難地域からの住み替えとして、除却費や移転先での新築工事費など、耐震性のある住宅へ移転する場合の除却費の支援メニューを用意している。

静岡県掛川市では耐震補強工事への支援に加え、除却・建替えの支援や耐震性のある住宅への移転なども支援する。掛川市のこの取り組みは、空き家の除却や活用の支援制度ともつながっている。旧耐震基準の空き家には除却費用の一部が補助され、新耐震基準の空き家は所有者に空き家を流通させる意思がある場合には、残置物の廃棄費用の一部が補助される。

所有者の金銭準備の負担を軽減する取り組みもある。耐震改修工事費の一部が補助金で賄われる場合でも、事業者への工事代金支払いと所有者が補助金を受け取るまでの間に時間差があるため、所有者は一時的に工事代金の全額を用意する必要がある。高知県では全ての市町村で「代理受領制度」を導入し、補助金を住宅所有者に代わって事業者が受け取れるようにすることで、所有者は自己負担分のみを用意すれば済むようになった。この制度は工事を着手しやすくし、改修工事が進んだ大きな要因となった。

部分的な補強も視野に

最終的には住まい全体を耐震改修することを前提としつつも、当面の措置として耐震基準に満たない水準での補強や、住まいの部分的な改修工事を行う方法もある。

全国各地で住宅の耐震化を推進する動きが進むなか、地域の実情に応じた多様な取り組みが成果を上げている。住民への丁寧な説明や関係機関との連携を通じ、持続可能な耐震化が模索されている。

自治体の耐震性不足対策は

国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築研究所などが石川県輪島市・穴水町・七尾市などで行った調査によると、鉄筋コンクリート造等・鉄骨造の建築物でも旧耐震基準の脆弱性が確認された。旧耐震基準の建物では柱のせん断破壊や接合部の破壊など、過去の震災と同様の被害が見られた。また、国内初の事例として、輪島市では杭基礎を持つ鉄筋コンクリート造等建築物の転倒被害が確認された。杭の損傷や移動による支持力低下が関係していると推定され、詳細な原因分析が継続中だ。

日本建築学会が輪島市、珠洲市、穴水町内の木造建築物の被害が大きい一定の地区内で行った建物の被害状況に関する悉皆(しっかい)調査の結果などをもとに、被害建物の構造や年代別の詳細な分析が行われた。

それによると、旧耐震基準の木造建築物の19・4%が倒壊または崩壊していた。新耐震基準導入以降では、2000年の接合部の基準の明確化以前の木造建築物倒壊・崩壊は5・4%、00年以降のものでは0・7%(608棟のうち4棟)にとどまった。この結果は、16年の熊本地震の際に益城町で行った悉皆調査の結果と同様の傾向を示した。00年以降の建築で倒壊・崩壊した4棟のうち、図面が確認できた2棟はいずれも壁配置のバランスを欠いており、1棟は壁量自体が基準を満たしていなかったことが判明している。これらの調査結果から、現行の耐震基準の有効性が確認されたと言えるだろう。

耐震改修の効果も明らかになった。この木造住宅の悉皆調査を通じて、地方公共団体の補助を受けて耐震改修を行った木造建築物について被害を分析したところ、旧耐震基準の木造建築物の38棟の中に倒壊・崩壊した建築物は確認されなかった。内訳は無被害が13棟(34%)であり、軽微から中破までが22棟(58%)、大破が3棟(8%)だったが、耐震改修未実施の旧耐震基準の木造建築物の被害割合と比べ被害が小さいことから、耐震改修により被害が軽減されたと考えられる。

免震構造の建築物は高いレリジエンス性を発揮した。日本免震構造協会が調査した石川県・富山県・新潟県内の免震構造の建物38棟では、一部の建築物においてエキスパンションジョイントなどの損傷が確認されたが、いずれも構造躯体に損傷は確認されなかった。震度6弱が観測された七尾市内の病院では、免震構造を用いた病棟で家具の転倒被害もなく地震後も機能継続できた。免震構造が地震時に建物の機能を維持できることを裏付ける結果となった。

木造の倒壊要因は耐震化率の低さ

能登半島地震の被災地の状況で、とりわけ目を引いたのが木造住宅の倒壊・崩壊の多さだ。木造建物に大きな被害があった地域の耐震化率は輪島市45%、穴水町48%、珠洲市51%(18年~19年の数値)と、全国平均の87%(18年度)を大きく下回っていた。また、持ち家比率が高く、その所有者の多くが高齢世帯である地域では、住宅の耐震化率が相対的に低いという事実も明らかになった。

国交省は24年8月に「木造住宅の安全確保方策マニュアル」を策定・公表した。同マニュアルでは耐震診断や耐震改修の促進を通じて住宅の耐震化を促進するための多岐にわたる方策が提示されている。

同マニュアルに示された耐震化促進の基本的な考え方は、住宅の耐震化にはまず耐震診断を通じて耐震性能を把握し必要な場合には耐震改修を行うべきという考えに立ち、本格的な耐震改修が困難な場合でも、居住者のリスク低減のために、暫定的・緊急的な安全確保策を講じるべきだとしている。

耐震診断の希望増/視覚への訴求推進

住宅の耐震化を加速させるため、各自治体は地域の実情に応じたさまざまな啓発活動や制度の創設に取り組んでいる。

静岡県では従来からダイレクトメールや戸別訪問、テレビCMなどを通じて耐震化を促進。ダイレクトメールは分かりやすい文章や視覚的なデザインを工夫した結果、返信率・耐震診断受診希望率が増加し、効果を発揮している。また、工事に踏み切れない人の背中を押すため、耐震補強した人の感想文を掲載した「きっかけリーフレット」によって、最後の後押しを図っている。さらに静岡県は、3Dツール「Wall Stat(ウォールスタット)」を活用して、被害を見える化することにより耐震化の重要性を個々の住宅にあわせて周知することを検討している。建築士に動画データを配布し、戸別訪問などの機会にタブレットなどを用いて所有者に伝える予定だ。

地震に備え多様な取り組み

住宅の耐震化で問題となるのは所有者の経済的負担だ。負担を減らす工夫として、改修工事費用の補助制度だけではなく、費用そのものを抑える工法の導入・促進が進められている。

愛知県では愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の元で開発・評価された「安価な耐震改修工法」の導入・普及に力を入れる。天井や床をはがすことなく壁を補強する工法や、建物の外側から壁を補強する手法などを活用することで、工事費を抑えながら耐震性を高める。一般的な工法に比べてコスト・工期が抑えられ、住み続けながらの工事が可能だ。

耐震改修しても家を引き継ぐ人がいない所有者や津波など、他の自然災害の危険も想定される地域にある住まいは、耐震性のない住まいを除却し、耐震性のある別の住宅に住み替えてもらうことも1つの選択肢となりうる。

和歌山県では津波避難困難地域からの住み替えとして、除却費や移転先での新築工事費など、耐震性のある住宅へ移転する場合の除却費の支援メニューを用意している。

静岡県掛川市では耐震補強工事への支援に加え、除却・建替えの支援や耐震性のある住宅への移転なども支援する。掛川市のこの取り組みは、空き家の除却や活用の支援制度ともつながっている。旧耐震基準の空き家には除却費用の一部が補助され、新耐震基準の空き家は所有者に空き家を流通させる意思がある場合には、残置物の廃棄費用の一部が補助される。

所有者の金銭準備の負担を軽減する取り組みもある。耐震改修工事費の一部が補助金で賄われる場合でも、事業者への工事代金支払いと所有者が補助金を受け取るまでの間に時間差があるため、所有者は一時的に工事代金の全額を用意する必要がある。高知県では全ての市町村で「代理受領制度」を導入し、補助金を住宅所有者に代わって事業者が受け取れるようにすることで、所有者は自己負担分のみを用意すれば済むようになった。この制度は工事を着手しやすくし、改修工事が進んだ大きな要因となった。

部分的な補強も視野に

最終的には住まい全体を耐震改修することを前提としつつも、当面の措置として耐震基準に満たない水準での補強や、住まいの部分的な改修工事を行う方法もある。

全国各地で住宅の耐震化を推進する動きが進むなか、地域の実情に応じた多様な取り組みが成果を上げている。住民への丁寧な説明や関係機関との連携を通じ、持続可能な耐震化が模索されている。