掘らない水道管腐食度推定システムの実証実験へ/産総研が高周波交流電流で

-

2025.09.01

- ツイート

国立研究開発法人産業技術総合研究所(北海道札幌市豊平区、石村和彦理事長)は8月20日、水道管を腐食させるリスクの高い土壌を高周波交流電気探査装置によって、実際に地面を掘ることなく地表面から広域調査を行い、その結果から水道管の腐食度を推定する実証実験を開始すると発表した。

全国の水道管のうち2割以上が耐用年数を超過し、老朽化が問題となっている。その更新や修理が喫緊の課題となっている半面、計画的な作業を行うためには地下掘削を行い、腐食性土壌の評価や水道管の腐食進行度を調べる必要がある。

同研究所では高周波交流電流によって非破壊で土壌の比抵抗を測定、水道管腐食リスクを評価する技術開発を進めてきた。

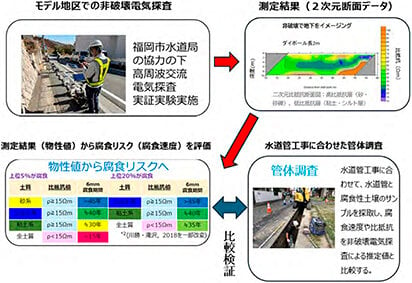

この新技術を生かし無人走行車両を備え、素早く広範囲の土壌比抵抗を測定可能にした装置を用い、福岡市の市街地で実証実験を9月1日から開始する。装置は1対のローラー電極をもつ送信ダイポールと受信ダイポールを備え、送信ダイポールから出力される高周波交流を位置の異なる受信ダイポールで電位として計測することで、地下の深度ごとの比抵抗が求められる仕組み。

実験ではまず、選定したモデル地区で水道工事予定管路での探査を実施し、土壌の比抵抗測定結果を取得、周辺ポーリングデータなどから土質推定を行って腐食リスクの評価を行う。

次に水道管更新工事にあわせ土壌のサンプリング分析と水道管の管体調査を行い、結果を照合することで推定精度検証を実施する。従来の調査方法とのコスト比較なども行って検証を進める予定だ。

今後は他の自治体でも実証実験を重ね、得られたデータのフォーマットを標準化、民間企業のAI水道管路管理システムと連携しリスク評価を可能にするほか、調査法の社会実装に向けガイドラインを作成する。一般管路施設調査会社でも実施できるよう整備を進めていくとした。

全国の水道管のうち2割以上が耐用年数を超過し、老朽化が問題となっている。その更新や修理が喫緊の課題となっている半面、計画的な作業を行うためには地下掘削を行い、腐食性土壌の評価や水道管の腐食進行度を調べる必要がある。

同研究所では高周波交流電流によって非破壊で土壌の比抵抗を測定、水道管腐食リスクを評価する技術開発を進めてきた。

この新技術を生かし無人走行車両を備え、素早く広範囲の土壌比抵抗を測定可能にした装置を用い、福岡市の市街地で実証実験を9月1日から開始する。装置は1対のローラー電極をもつ送信ダイポールと受信ダイポールを備え、送信ダイポールから出力される高周波交流を位置の異なる受信ダイポールで電位として計測することで、地下の深度ごとの比抵抗が求められる仕組み。

実験ではまず、選定したモデル地区で水道工事予定管路での探査を実施し、土壌の比抵抗測定結果を取得、周辺ポーリングデータなどから土質推定を行って腐食リスクの評価を行う。

次に水道管更新工事にあわせ土壌のサンプリング分析と水道管の管体調査を行い、結果を照合することで推定精度検証を実施する。従来の調査方法とのコスト比較なども行って検証を進める予定だ。

今後は他の自治体でも実証実験を重ね、得られたデータのフォーマットを標準化、民間企業のAI水道管路管理システムと連携しリスク評価を可能にするほか、調査法の社会実装に向けガイドラインを作成する。一般管路施設調査会社でも実施できるよう整備を進めていくとした。