国交省が改正建築基準法でリフォーム事業者向け説明会/住宅ストック活用を推進/既存不適格の緩和措置など

-

2025.09.01

- ツイート

国土交通省は9月12日から、住宅ストックの活用を推進するため、改正建築基準法のポイントを解説する説明会を全国9カ所で開催する。対象者は設計者を含むリフォーム事業者、審査者など。参加費は無料で、東京都港区での実施を皮切りに、広島、札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、松山、福岡で開く。4月の改正建築基準法施行による、2階建て木造一戸建て住宅などで大規模修繕や模様替を行う際、建築確認が必要となったことを受けたもの。従来あまり建築確認手続きと関わることがなく経験の浅い事業者らも対応が必要になっているため、建築基準法の基本的事項から改正法のポイントまでを解説しサポートする。

4月施行の改正建築基準法は、環境への配慮や建物の構造的安全性確保などを目的とし、あわせて既存建築物の活用を一層促進することを目指している。主要変更点としては「4号特例の縮小」「全建築物での省エネ基準の適合義務化」「構造安全性関連の変更」「既存建築物への遡及適用に係る対応」がある。

これまで木造2階建て以下かつ延べ面積500m2以上の住宅では、4号特例として建築基準法で定められた構造計算審査などが省略できたが、改正後は木造2階建て住宅や延べ面積200m2超の木造平屋建てが新2号建築物となり、全地域での建築確認・検査が必要な審査省略制度の対象外になる。建築物の大規模修繕や模様替えでは、建築確認手続きが求められる。

建築確認申請では、対象建築物の基準適合状況などを調査の上、改修後の建築物を基準に適合するよう改修計画を立てる必要がある。

既存建築物の現況調査ガイドラインは、改修時に対象としない既存部分の法令規定への適合性確認が難しく、既存住宅ストックの有効活用の障壁となっていることも受けて策定された。

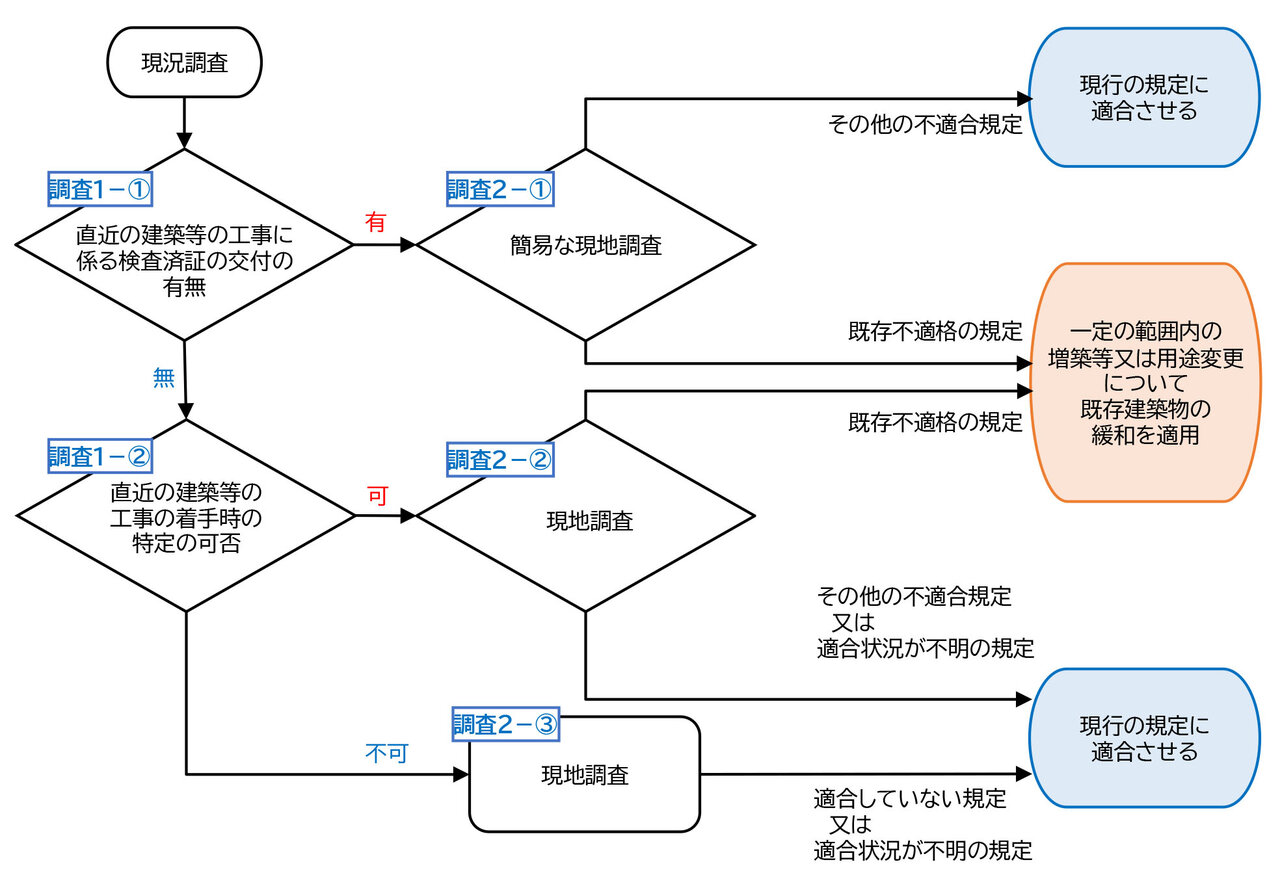

建築士はまず対象建築物について、直近建築工事の検査済証公布の有無を調べ、有れば簡易な現地調査を、なければ直近の建築工事などの着手時点特定を行う。

この結果に応じ、現地調査として現行規定への適合状況や、直近建築工事着手時の規定への適合状況を調査、調査報告書を作成する。それをもとに改修計画を立て、適合状況が不適合または不明の規定は現行規定への適合を図るものとし、適合状況が既存不適格ならば既存建築物の緩和を適用して対応する。

緩和措置は、既存不適格規定について、原則、大規模修繕や模様替え時に現行規定に適合させることとするが、建築主の負担が過大になることもあるため、一定の条件を満たせば引き続き既存不適格とできるようにするとして講じられた。

適用できるのは、改修部分と既存部分を分けられる場合や増改築部分が小規模な場合など。条件を満たせば、容積率や建ぺい率、高さ、壁面後退が既存不適格のままでよくなるほか、構造耐力面も、危険性増大がない限り不適格で認められる。道路内建築制限も、周囲環境を悪化させるような建築物の形態変更を伴わず、特定行政庁が通行・安全・衛生上支障なしと認めた場合、既存不適格のままでよくなる。

接道も利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わなければ、同様に扱われる。基礎コンクリートや鉄筋など建築材料、居室・建築設備・階段にかかる制限については、大規模修繕・模様替えでなければ既存不適格が認められる。

屋根や外壁などでは、防火地域・準防火地域、22条区域内の屋根、同区域内の外壁による延焼の恐れのある部分の場合、緩和措置はなく、現行基準の適合が求められる。一方、防火地域・準防火地域でも延焼の恐れのある部分の外壁開口部に20分間防火設備を設置すれば、既存不適格のままとすることが可能になる。

「修繕」「模様替え」を定義

対象リフォームなどが大規模な修繕・模様替えに該当するか否かもポイントとなるが「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上を過半にわたり修繕する場合を指す。

「修繕」とは、経年劣化した部分を既存部分と概ね同じものを用いて原状回復を図ることを指すとしている。「大規模な模様替え」とは、対象建築物部分のうち、主要構造部の一種以上を過半にわたり模様替えする場合で、「模様替え」とは建築物の構造や規模、機能の同一性を損なわない範囲内で改造することをいう。

一般に改修工事で原状回復を目的とせず性能の向上を図る場合、模様替えと判断される。こうした定義から、新2号建築物となる木造2階建て住宅などで、屋根の葺き替えや外壁の張り替え、階段の掛け替えや位置変更、主要構造部に影響する大幅な間取り変更といったリフォーム工事を行う場合、建築確認手続きが必要となる。

説明会では第1部で建築基準法の基本事項解説を、第2部で既存建築物の現況調査、第3部で改修の際の基準緩和に関して説明を行う予定で、国交省の担当官が講師として登壇する。

国土交通省では建築物の現況調査手順や改修時に適用できる基準緩和メニューについて、ガイドライン・解説集を作成、公表しているが、説明会ではこれらについてもより分かりやすくポイント解説を行う。

なお「既存建築物の現況調査ガイドライン」や「既存建築物の緩和措置に関する解説集」など、改正建築基準法による変更点対応関連資料は、国交省のホームページから閲覧できる。

4月施行の改正建築基準法は、環境への配慮や建物の構造的安全性確保などを目的とし、あわせて既存建築物の活用を一層促進することを目指している。主要変更点としては「4号特例の縮小」「全建築物での省エネ基準の適合義務化」「構造安全性関連の変更」「既存建築物への遡及適用に係る対応」がある。

これまで木造2階建て以下かつ延べ面積500m2以上の住宅では、4号特例として建築基準法で定められた構造計算審査などが省略できたが、改正後は木造2階建て住宅や延べ面積200m2超の木造平屋建てが新2号建築物となり、全地域での建築確認・検査が必要な審査省略制度の対象外になる。建築物の大規模修繕や模様替えでは、建築確認手続きが求められる。

建築確認申請では、対象建築物の基準適合状況などを調査の上、改修後の建築物を基準に適合するよう改修計画を立てる必要がある。

既存建築物の現況調査ガイドラインは、改修時に対象としない既存部分の法令規定への適合性確認が難しく、既存住宅ストックの有効活用の障壁となっていることも受けて策定された。

建築士はまず対象建築物について、直近建築工事の検査済証公布の有無を調べ、有れば簡易な現地調査を、なければ直近の建築工事などの着手時点特定を行う。

この結果に応じ、現地調査として現行規定への適合状況や、直近建築工事着手時の規定への適合状況を調査、調査報告書を作成する。それをもとに改修計画を立て、適合状況が不適合または不明の規定は現行規定への適合を図るものとし、適合状況が既存不適格ならば既存建築物の緩和を適用して対応する。

緩和措置は、既存不適格規定について、原則、大規模修繕や模様替え時に現行規定に適合させることとするが、建築主の負担が過大になることもあるため、一定の条件を満たせば引き続き既存不適格とできるようにするとして講じられた。

適用できるのは、改修部分と既存部分を分けられる場合や増改築部分が小規模な場合など。条件を満たせば、容積率や建ぺい率、高さ、壁面後退が既存不適格のままでよくなるほか、構造耐力面も、危険性増大がない限り不適格で認められる。道路内建築制限も、周囲環境を悪化させるような建築物の形態変更を伴わず、特定行政庁が通行・安全・衛生上支障なしと認めた場合、既存不適格のままでよくなる。

接道も利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わなければ、同様に扱われる。基礎コンクリートや鉄筋など建築材料、居室・建築設備・階段にかかる制限については、大規模修繕・模様替えでなければ既存不適格が認められる。

屋根や外壁などでは、防火地域・準防火地域、22条区域内の屋根、同区域内の外壁による延焼の恐れのある部分の場合、緩和措置はなく、現行基準の適合が求められる。一方、防火地域・準防火地域でも延焼の恐れのある部分の外壁開口部に20分間防火設備を設置すれば、既存不適格のままとすることが可能になる。

「修繕」「模様替え」を定義

対象リフォームなどが大規模な修繕・模様替えに該当するか否かもポイントとなるが「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上を過半にわたり修繕する場合を指す。

「修繕」とは、経年劣化した部分を既存部分と概ね同じものを用いて原状回復を図ることを指すとしている。「大規模な模様替え」とは、対象建築物部分のうち、主要構造部の一種以上を過半にわたり模様替えする場合で、「模様替え」とは建築物の構造や規模、機能の同一性を損なわない範囲内で改造することをいう。

一般に改修工事で原状回復を目的とせず性能の向上を図る場合、模様替えと判断される。こうした定義から、新2号建築物となる木造2階建て住宅などで、屋根の葺き替えや外壁の張り替え、階段の掛け替えや位置変更、主要構造部に影響する大幅な間取り変更といったリフォーム工事を行う場合、建築確認手続きが必要となる。

説明会では第1部で建築基準法の基本事項解説を、第2部で既存建築物の現況調査、第3部で改修の際の基準緩和に関して説明を行う予定で、国交省の担当官が講師として登壇する。

国土交通省では建築物の現況調査手順や改修時に適用できる基準緩和メニューについて、ガイドライン・解説集を作成、公表しているが、説明会ではこれらについてもより分かりやすくポイント解説を行う。

なお「既存建築物の現況調査ガイドライン」や「既存建築物の緩和措置に関する解説集」など、改正建築基準法による変更点対応関連資料は、国交省のホームページから閲覧できる。