成年後見制度より柔軟に/厚労省が中間検証や試案/26年度法改正目指し見直し

-

2025.10.09

- ツイート

成年後見制度は2026年度の法改正を目指して見直しが進められ、厚生労働省は基本計画にかかる中間検証や改正に向けての中間試案などをまとめた資料を公開した。成年後見制度は認知症の発症など、周囲の支援や介護が必要な状況となって自立した身辺管理が困難となった人について、その人に代わり第三者が後見人となって財産などを管理する仕組み。

家庭裁判所により選任された成年後見人、保佐人、補助人が本人を支援する法定後見制度と、本人の判断能力が十分なうちに任意後見人や委任する事務を契約で定めておき、必要が生じた後に運用が始まる任意後見制度の2種類がある。

高齢化の進展や単独世帯の高齢者の増加などで、需要の増加と多様化が見込まれているが、現状の制度内容では利用しにくいといった声があることから、見直しが検討されている。

政府の方針は国内外の動向も踏まえ、障害の有無にかかわらず尊厳ある本人らしい生活の継続や地域社会への参加などノーマライゼーションの理念を十分考慮し、専門家会議による指摘などを受けて制度見直しへの検討を行うとしてきた。

まず、22年3月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画について、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき行われた中間検証では、制度見直しに向け法制審議会に対する諮問がなされ、今後は調査審議を踏まえた所要の対応が進められることとなった。

総合的な権利擁護支援策の充実についても、日常生活自立支援事業との連携推進や地域共生社会の在り方検討会議による検討などが進んでいることを紹介。今後は日常生活自立支援事業の実施体制の抜本的強化、生活支援のサービスに対する意思決定支援の在り方の検討、金融機関での第三者支援による預貯金引き出しについての理解促進に向けた取り組みなどが必要とされた。

尊厳のある本人らしい生活を継続するための運用改善としては、利用者の特性に応じた意思決定支援とその浸透、適切な後見人の選任と交代の推進、不正防止の徹底と利用のしやすさの調和、手続き面の後見事務円滑化などの進ちょく状況をチェック。

今後は意思決定支援について情報提供と各種研修をさらに充実させること、障害福祉分野の意思決定支援ガイドラインの見直しの検討、受任者調整に関する手引き作成、後見人らに関する苦情などへの一般的対応スキームの整理、報酬助成の推進などの早期検討といった対応が求められる。

権利擁護支援の地域ネットワークづくりについても検証され、各支援の強化や福祉行政と家庭裁判所による適切な連携を可能とするための仕組み整備などが必要とされている。特に優先して取り組むべき事項では、担い手の確保と育成の推進について市民後見人の養成推進や活躍の場の提供に関する検討、法人後見の担い手育成推進とガイドライン作成の検討を挙げた。

また、市町村長申し立てについて研修の見直しを進め、より適切な実施となるようにすること、地域支援事業・地域生活支援事業の必要な見直しを含めた対応の早期検討も必要な事柄として提示されている。

法制審の改善案は

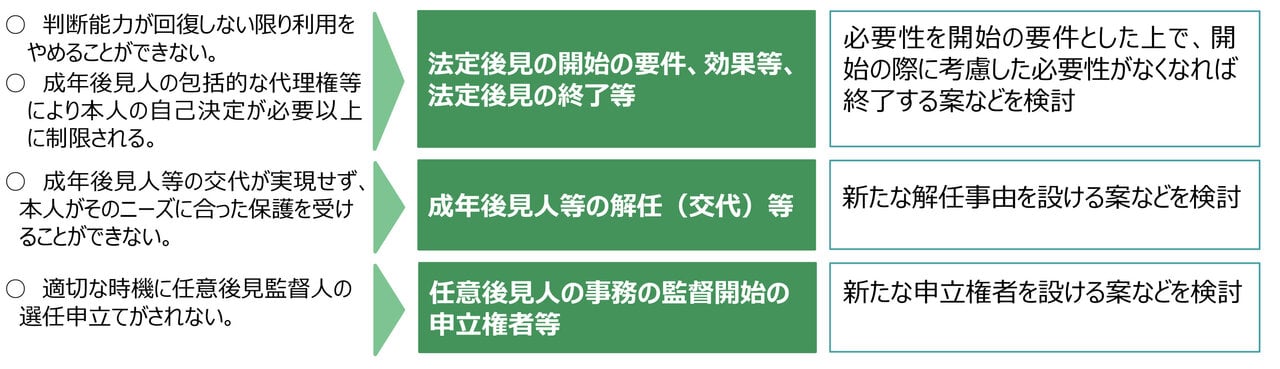

法制審議会の成年後見制度見直しに向けた検討の中間試案では、現状判断能力が回復しない限り原則、被後見人が亡くなるまで継続され利用を止められない仕組みや、成年後見人の包括的な代理権などによって本人の自己決定が必要以上に制限される仕組みとなっていること。必要時に成年後見人の交代が実現せず、需要にあった保護となっていないこと、適切な時機に任意後見監督人の選任申し立てがされないことが主な問題点とされ、これらを改善する案が盛り込まれた。

法定後見の開始要件関連では、成年後見人などに本人に必要な特定の事項について代理権や取消権を個別に付与する仕組み、現行の包括的な代理権よりも狭い権限の付与とする仕組みが検討されている。

また法定後見について、保護する必要がなくなった時には終了できるようにする案のほか、法定後見を開始する際に家庭裁判所が期間を定めた。その更新がない限り期間満了時には法定後見が終了するようにする案、家庭裁判所に対し定期的に法定後見の要件の存在について報告する義務を成年後見人に課して、要件がなくなれば法定後見を終了させる案が併記された。

成年後見人などの選任については、本人の意見を重視すべきであることをより明確にすることを検討中で、成年後見人などの解任や交代についても現行の不正行為などの解任事由に加え、本人の利益のためにとくに必要な場合を念頭に新たな解任事由を設けることが案として出されている。

成年後見人などの職務や義務については、本人に必要な情報を提供して意思を把握するなど、可能な限り本人意思を尊重することの内容を明確にすることが引き続き検討される。

このほか、任意後見人の事務の監督開始については、本人が任意後見契約の際に公正証書で指定した人に申立権を認めるなど監督開始を行う申立権者の範囲について検討が進められている。また成年後見人の報酬については、実際に行われた事務内容が考慮要素であることを明確にする案が引き続き検討される。

こうした成年後見制度の見直しについては、地域共生社会の在り方検討会議でも対応が議論されており、中間とりまとめ案で、判断能力が不十分な人の地域生活を支える事業を新設することや、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートや家庭裁判所からの意見照会に応じる、権利擁護支援推進センターの法定化への言及がなされた。

家庭裁判所により選任された成年後見人、保佐人、補助人が本人を支援する法定後見制度と、本人の判断能力が十分なうちに任意後見人や委任する事務を契約で定めておき、必要が生じた後に運用が始まる任意後見制度の2種類がある。

高齢化の進展や単独世帯の高齢者の増加などで、需要の増加と多様化が見込まれているが、現状の制度内容では利用しにくいといった声があることから、見直しが検討されている。

政府の方針は国内外の動向も踏まえ、障害の有無にかかわらず尊厳ある本人らしい生活の継続や地域社会への参加などノーマライゼーションの理念を十分考慮し、専門家会議による指摘などを受けて制度見直しへの検討を行うとしてきた。

まず、22年3月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画について、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき行われた中間検証では、制度見直しに向け法制審議会に対する諮問がなされ、今後は調査審議を踏まえた所要の対応が進められることとなった。

総合的な権利擁護支援策の充実についても、日常生活自立支援事業との連携推進や地域共生社会の在り方検討会議による検討などが進んでいることを紹介。今後は日常生活自立支援事業の実施体制の抜本的強化、生活支援のサービスに対する意思決定支援の在り方の検討、金融機関での第三者支援による預貯金引き出しについての理解促進に向けた取り組みなどが必要とされた。

尊厳のある本人らしい生活を継続するための運用改善としては、利用者の特性に応じた意思決定支援とその浸透、適切な後見人の選任と交代の推進、不正防止の徹底と利用のしやすさの調和、手続き面の後見事務円滑化などの進ちょく状況をチェック。

今後は意思決定支援について情報提供と各種研修をさらに充実させること、障害福祉分野の意思決定支援ガイドラインの見直しの検討、受任者調整に関する手引き作成、後見人らに関する苦情などへの一般的対応スキームの整理、報酬助成の推進などの早期検討といった対応が求められる。

権利擁護支援の地域ネットワークづくりについても検証され、各支援の強化や福祉行政と家庭裁判所による適切な連携を可能とするための仕組み整備などが必要とされている。特に優先して取り組むべき事項では、担い手の確保と育成の推進について市民後見人の養成推進や活躍の場の提供に関する検討、法人後見の担い手育成推進とガイドライン作成の検討を挙げた。

また、市町村長申し立てについて研修の見直しを進め、より適切な実施となるようにすること、地域支援事業・地域生活支援事業の必要な見直しを含めた対応の早期検討も必要な事柄として提示されている。

法制審の改善案は

法制審議会の成年後見制度見直しに向けた検討の中間試案では、現状判断能力が回復しない限り原則、被後見人が亡くなるまで継続され利用を止められない仕組みや、成年後見人の包括的な代理権などによって本人の自己決定が必要以上に制限される仕組みとなっていること。必要時に成年後見人の交代が実現せず、需要にあった保護となっていないこと、適切な時機に任意後見監督人の選任申し立てがされないことが主な問題点とされ、これらを改善する案が盛り込まれた。

法定後見の開始要件関連では、成年後見人などに本人に必要な特定の事項について代理権や取消権を個別に付与する仕組み、現行の包括的な代理権よりも狭い権限の付与とする仕組みが検討されている。

また法定後見について、保護する必要がなくなった時には終了できるようにする案のほか、法定後見を開始する際に家庭裁判所が期間を定めた。その更新がない限り期間満了時には法定後見が終了するようにする案、家庭裁判所に対し定期的に法定後見の要件の存在について報告する義務を成年後見人に課して、要件がなくなれば法定後見を終了させる案が併記された。

成年後見人などの選任については、本人の意見を重視すべきであることをより明確にすることを検討中で、成年後見人などの解任や交代についても現行の不正行為などの解任事由に加え、本人の利益のためにとくに必要な場合を念頭に新たな解任事由を設けることが案として出されている。

成年後見人などの職務や義務については、本人に必要な情報を提供して意思を把握するなど、可能な限り本人意思を尊重することの内容を明確にすることが引き続き検討される。

このほか、任意後見人の事務の監督開始については、本人が任意後見契約の際に公正証書で指定した人に申立権を認めるなど監督開始を行う申立権者の範囲について検討が進められている。また成年後見人の報酬については、実際に行われた事務内容が考慮要素であることを明確にする案が引き続き検討される。

こうした成年後見制度の見直しについては、地域共生社会の在り方検討会議でも対応が議論されており、中間とりまとめ案で、判断能力が不十分な人の地域生活を支える事業を新設することや、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートや家庭裁判所からの意見照会に応じる、権利擁護支援推進センターの法定化への言及がなされた。