国交省、住宅リフォーム支援で特設サイト開設、制度周知、詐欺防止も、「消費者」「事業者」向けで、モデル試算で分かりやすく

-

2025.07.28

- ツイート

国土交通省は7月17日、住宅のリフォームに関する補助金や減税制度を紹介する特設サイトを開設した。このサイトは、リフォーム促進税制や子育てグリーン住宅支援事業、リフォーム瑕疵保険などの制度をわかりやすく紹介するもので、消費者と事業者それぞれの視点に立った情報提供を目指す。サイトは「消費者向け」と「事業者向け」に分かれ、目的に応じて必要な情報にスムーズにアクセスできる設計が特徴だ。

例えば消費者向けページでは、工事メニューや箇所ごとに支援制度を検索できるほか、対象工事の条件や減税額の目安を確認できるシミュレーションツールを提供。事業者向けページでは、補助金申請に必要な書類、制度ごとの要件、増改築など工事証明書の発行方法など、業務上の実務に即した情報を整理している。

制度全体を俯瞰(ふかん)できる「リフォーム支援制度まるわかりガイド」も掲載し、パンフレット形式でのダウンロードも可能だ。

ガイドは消費者用と事業者用の2種類を用意し、それぞれの立場から必要な情報にアクセスしやすくしている。制度を活用せず高額なリフォーム費用を負担する事例が多いため、特設サイトを通じた情報提供で消費者の選択肢を広げ、安心・納得のいくリフォームを後押しすることが狙いだ。

具体的な制度の1つが「住宅省エネ2025キャンペーン」。国土交通省、経済産業省、環境省の3省が連携して行うもので、高断熱窓の設置、高効率給湯器の導入、開口部・躯体の断熱改修などに対して補助金が交付される。高断熱窓の設置では最大1戸あたり200万円、高効率給湯器は同20万円、賃貸集合住宅での給湯器交換には同10万円、省エネ改修では同60万円の補助が受けられる。

また、子育てグリーン住宅支援事業では、省エネ改修に加えて子育て対応の改修を行った場合、最大同60万円の補助が支給される。長期優良住宅化リフォーム推進事業でも、行政認定を受けた工事には最大同160万円、基準に適合した工事には同80万円の補助が用意されている。

税制面での支援として住宅ローン減税(増改築)は、10年以上のローンを利用して一定のリフォームを行った場合に、各年末の住宅ローン残高の0・7%を所得税・住民税から控除できる。補助金控除後の工事費が100万円以上であることが条件となる。

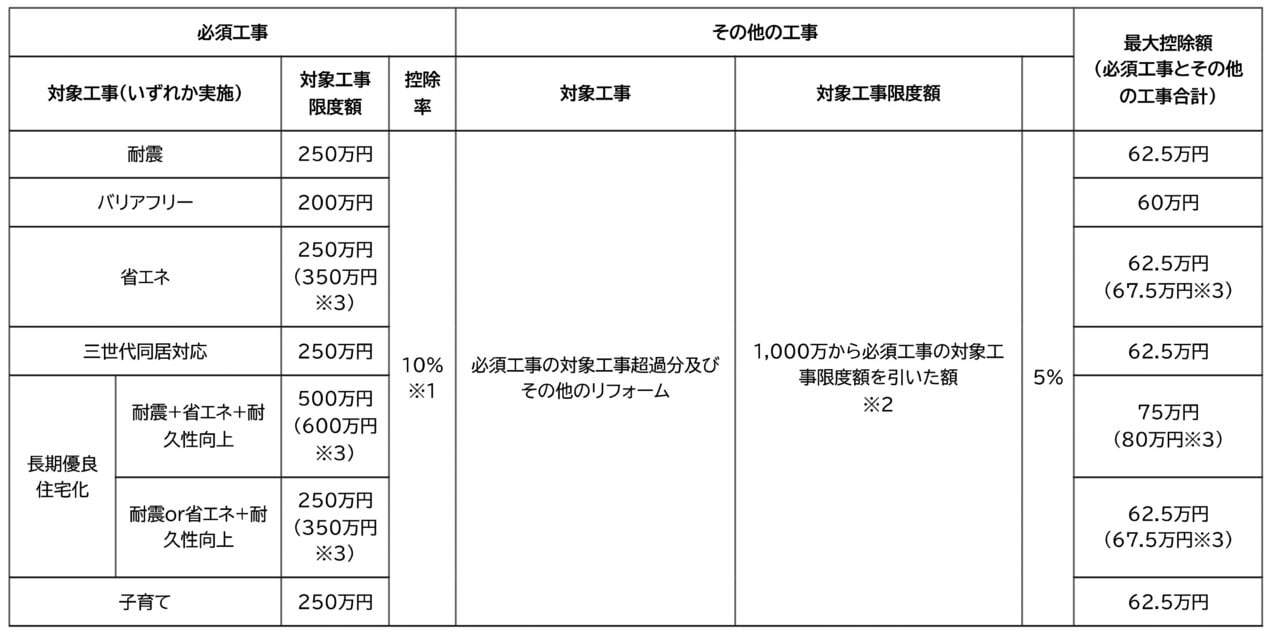

ローンを組まずに利用できるのがリフォーム促進税制だ。これは、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化、子育て対応などのリフォーム工事に対して、最大60万~80万円の所得税控除や3分の1から3分の2に相当する固定資産税額の減額が適用される制度。両制度は併用も可能で、リフォーム促進税制と住宅ローン減税の併用、またはリフォーム促進税制内の複数メニューの併用など、柔軟に制度活用が可能としている。詳細な併用の可否は特設サイトに明記している。

特設サイトには具体的なモデルケースも掲載。支援の具体的な試算を行えるのが2種類のシミュレーションツール。「シミュレーション1」は申請者の条件や住宅の種別などを入力することで、利用可能な制度を一覧で表示。「シミュレーション2」では工事内容や費用を入力することで、減税額の目安を確認できる。

なお子育てグリーン住宅支援事業(7月22日時点)の新築・GX志向型住宅分の予算に対する補助金申請額は、予算上限に達したため、交付申請(予約含む)の受け付けを終了した。

モデル試算で分かりやすく

実際の補助金額や控除金額の計算には、工事内容に応じた標準的な工事費用相当額を使用する点も重要なポイントとなる。

バリアフリーリフォームの控除上限額は200万円、省エネリフォームは250万円(太陽光発電を設置する場合は350万円)、長期優良住宅化リフォームでは500万~600万円など、工事メニューによって適用範囲が異なる。

モデルケースとして紹介している世帯の例では、Aさん一家(年収1000万円)が省エネ・バリアフリー・子育て対応のリフォームを行った場合、合計で100万円以上の補助・控除が受けられることが明示され、試算の精度と現実性を伝えている。

制度の設計上、リフォーム完了後の居住開始年度の所得税額が控除限度となるため、納税額以上の還付は受けられない。この点は、消費者の期待値と実際の制度適用とのギャップを防ぐためにも、事前に確認しておくべき事項としている。

現在、リフォーム関連の補助制度と減税制度は、それぞれの制度だけでなく併用による最大化も重要な戦略となり、国交省の情報発信やモデルケース提示、シミュレーションツール提供などはその理解を後押しする役割を果たしている。

制度の複雑さをわかりやすく伝えるため、特設サイトでは「ステップ形式」での説明も取り入れ、初めて制度に触れる人でも順を追って理解を深められるように配慮している。

各地の自治体ごとに用意されている地方補助金との併用も視野に入れ、国の制度と合わせて活用することで、さらに負担軽減につながるケースも多い。自治体名と「リフォーム」「補助金」などのキーワードで検索すれば、対象となる制度情報も得られるようにした。

例えば消費者向けページでは、工事メニューや箇所ごとに支援制度を検索できるほか、対象工事の条件や減税額の目安を確認できるシミュレーションツールを提供。事業者向けページでは、補助金申請に必要な書類、制度ごとの要件、増改築など工事証明書の発行方法など、業務上の実務に即した情報を整理している。

制度全体を俯瞰(ふかん)できる「リフォーム支援制度まるわかりガイド」も掲載し、パンフレット形式でのダウンロードも可能だ。

ガイドは消費者用と事業者用の2種類を用意し、それぞれの立場から必要な情報にアクセスしやすくしている。制度を活用せず高額なリフォーム費用を負担する事例が多いため、特設サイトを通じた情報提供で消費者の選択肢を広げ、安心・納得のいくリフォームを後押しすることが狙いだ。

具体的な制度の1つが「住宅省エネ2025キャンペーン」。国土交通省、経済産業省、環境省の3省が連携して行うもので、高断熱窓の設置、高効率給湯器の導入、開口部・躯体の断熱改修などに対して補助金が交付される。高断熱窓の設置では最大1戸あたり200万円、高効率給湯器は同20万円、賃貸集合住宅での給湯器交換には同10万円、省エネ改修では同60万円の補助が受けられる。

また、子育てグリーン住宅支援事業では、省エネ改修に加えて子育て対応の改修を行った場合、最大同60万円の補助が支給される。長期優良住宅化リフォーム推進事業でも、行政認定を受けた工事には最大同160万円、基準に適合した工事には同80万円の補助が用意されている。

税制面での支援として住宅ローン減税(増改築)は、10年以上のローンを利用して一定のリフォームを行った場合に、各年末の住宅ローン残高の0・7%を所得税・住民税から控除できる。補助金控除後の工事費が100万円以上であることが条件となる。

ローンを組まずに利用できるのがリフォーム促進税制だ。これは、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化、子育て対応などのリフォーム工事に対して、最大60万~80万円の所得税控除や3分の1から3分の2に相当する固定資産税額の減額が適用される制度。両制度は併用も可能で、リフォーム促進税制と住宅ローン減税の併用、またはリフォーム促進税制内の複数メニューの併用など、柔軟に制度活用が可能としている。詳細な併用の可否は特設サイトに明記している。

特設サイトには具体的なモデルケースも掲載。支援の具体的な試算を行えるのが2種類のシミュレーションツール。「シミュレーション1」は申請者の条件や住宅の種別などを入力することで、利用可能な制度を一覧で表示。「シミュレーション2」では工事内容や費用を入力することで、減税額の目安を確認できる。

なお子育てグリーン住宅支援事業(7月22日時点)の新築・GX志向型住宅分の予算に対する補助金申請額は、予算上限に達したため、交付申請(予約含む)の受け付けを終了した。

モデル試算で分かりやすく

実際の補助金額や控除金額の計算には、工事内容に応じた標準的な工事費用相当額を使用する点も重要なポイントとなる。

バリアフリーリフォームの控除上限額は200万円、省エネリフォームは250万円(太陽光発電を設置する場合は350万円)、長期優良住宅化リフォームでは500万~600万円など、工事メニューによって適用範囲が異なる。

モデルケースとして紹介している世帯の例では、Aさん一家(年収1000万円)が省エネ・バリアフリー・子育て対応のリフォームを行った場合、合計で100万円以上の補助・控除が受けられることが明示され、試算の精度と現実性を伝えている。

制度の設計上、リフォーム完了後の居住開始年度の所得税額が控除限度となるため、納税額以上の還付は受けられない。この点は、消費者の期待値と実際の制度適用とのギャップを防ぐためにも、事前に確認しておくべき事項としている。

現在、リフォーム関連の補助制度と減税制度は、それぞれの制度だけでなく併用による最大化も重要な戦略となり、国交省の情報発信やモデルケース提示、シミュレーションツール提供などはその理解を後押しする役割を果たしている。

制度の複雑さをわかりやすく伝えるため、特設サイトでは「ステップ形式」での説明も取り入れ、初めて制度に触れる人でも順を追って理解を深められるように配慮している。

各地の自治体ごとに用意されている地方補助金との併用も視野に入れ、国の制度と合わせて活用することで、さらに負担軽減につながるケースも多い。自治体名と「リフォーム」「補助金」などのキーワードで検索すれば、対象となる制度情報も得られるようにした。